肩こりの記事好評で皆様にスキをいただいており。

誠にありがとうございます。

さらにいい記事を書けるよう、日々精進しております。

今回もその続きの記事といたします。

毎日の「重み」に、もううんざりしていませんか?

朝、目覚めた瞬間から感じる、肩の重み。

パソコンに向かえば、首の付け根から後頭部にかけてジンジンと広がる鈍痛。

スマホを見れば見るほど、肩が岩のように固まっていく感覚。

「あー、また肩こりか……」

何度、そうため息をついてきたことでしょう?

もしかしたら、あなたはもう何年もこの肩こりと戦い続けているのかもしれません。

試しても、試しても、解決しない「肩こり迷子」のあなたへ

これまでに、たくさんのことを試してきたはずです。

巷で話題のマッサージガンを買ってみたり、

テレビCMで見かけたシップを大量にストックしてみたり。

「肩こりにはストレッチがいいらしい」と聞いて、

YouTubeで肩甲骨はがしの動画を真剣に見て実践したり、

職場の休憩時間には首をゴリゴリ回したり。

時には、思い切って高級マッサージ店で施術を受けて、

その場では「あー、楽になった!」と感じても、

翌日には元通り……なんて経験もあるかもしれません。

中には、整体や鍼治療にも通ってみたけれど、

結局、根本的な解決には至らず、

いつしか通うのをやめてしまって

回数券だけが残ってしまった・・・

という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

私も理学療法士という職業がら、腰痛や肩こりについては

つきものですので、自分でなんとかしています。笑

でもなぜ、こんなにも色々なことを試しているのに、

あなたの肩こりは一向に良くならないのでしょうか?❓❓

それは、まるで「宝探し」💎をしているのに、肝心の「地図」🌏がないまま、手当たり次第に地面を掘り続けているようなものかもしれません。

いくら頑張って掘り続けても、

宝の場所が分からなければ、

時間も労力も無駄になってしまいますよね。

それは本当悲しい。

あなたの肩こりも同じです。

その**「真の原因」**を知らないまま、やみくもにアプローチしているから、一時しのぎの対処法にしかならず、結局また元のつらい肩こりに逆戻りしてしまうのです。

「もう治らないのかな…」その諦め、ちょっと待ってください!

「私の肩こりは、もう体質だから」

「仕事柄、仕方ない」

「一生この重みと付き合っていくしかないのか」

そう諦めかけているあなたに、私は声を大にして伝えたいことがあります。

「いいえ、諦める必要はありません!」

理学療法士として、肩の痛みについて指導させていただき、改善方向に

導いてきました。

重度の肩こりで日常生活に支障をきたし、

精神的にもつらかった方々が、私のアドバイスとおうち運動で改善していきました。

そして、その多くの方々が口を揃えて言うのは、

「運動早くすればよかった」

「もっと早く知りたかった」

という言葉です。

彼らが肩こりから解放されたのは、

特別な才能があったからではありません。

高価な治療を継続したからでもありません。

ただ一つ、

「自分の肩こりの本当の原因を知り、その原因に合わせた正しいアプローチを実践した」だけなのです。

あなたの肩こりは「あなただけのもの」だから、オーダーメイドの解決策が必要

考えてみてください。風邪をひいた時に、

熱があるのに解熱剤を飲まず、

咳止めだけ飲んでも症状は良くなりませんよね?

肩こりも同じです。

一口に「肩こり」と言っても、その裏には本当に様々な原因が隠されています。

例えば、

✅長時間スマホを見て猫背になっているために、首や背中の筋肉に常に負担がかかっている人。

✅仕事や人間関係でストレスを抱え込み、無意識のうちに肩に力が入ってしまっている人。

✅普段の運動不足で、姿勢を支えるインナーマッスルが弱くなってしまい、

アウターマッスルにばかり負担がかかっている人。

これら全て、同じ「肩こり」という症状で悩んでいますが、原因は全く異なります。

だからこそ、誰にでも効く「万能薬」は存在しません。

あなたの肩こりのタイプを見極め、

その原因にピンポイントで効く「オーダーメイドの解決策」が必要なのです。

理学療法士だからこそ教えられる「根本改善メソッド」

私は、病院やクリニックで長年、患者さんの身体と向き合ってきた理学療法士です。

身体の仕組み(解剖学)や動き(運動学)、

そして痛みのメカニズム(生理学)の専門知識を深く学び、

数々の臨床経験を積んできました。

マッサージや一時的な対処法ではなく、

「なぜ、あなたの肩こりが起こっているのか」という根本原因を探り、

それを解決するための最適なアプローチを導き出すことを得意としています。

この無料記事の続きでは、その第一歩として、

「あなたの肩こりの真の原因を特定するためのセルフ見立て」を特別に公開します。

簡単な質問に答えるだけで、

あなたの肩こりがどのタイプに当てはまるのかが分かります。

そして、その診断結果を踏まえて、具体的な解決策へと進んでいきます。

この先の内容は、単なるストレッチや体操の羅列ではありません。

あなたの肩こりの「タイプ」に合わせた、理学療法士ならではの「根本改善メソッド」です。

⚠️あなたの肩こりが「姿勢崩れ型」なら、どのように姿勢をリセットし、安定させるのか。

⚠️もし「ストレス・緊張型」なら、どうすれば身体の緊張を解き放ち、自律神経を整えられるのか。

⚠️そして「インナーマッスル弱化型」なら、どの筋肉をどう鍛え、土台から身体を強くするのか。

それぞれのタイプに特化した、自宅でできる具体的なエクササイズに加え、

私が患者さんにも密かに教えている「㊙︎呼吸法」や、

日々の生活で実践できる「こらない身体を作る裏ワザ」

さらには急な痛みに対応できる「緊急リリーフテクニック」まで、

惜しみなく公開します。

一人でも多くの肩こりで悩む方を救いたいという思いから、

今回特別に無料記事として公開することを決意しました。

後に、有料限定として公開しますので、

早くみたものがちです。

もしあなたが、

「もう肩こりにはうんざりだ!」

「一時しのぎではなく、本当に根本から治したい!」

「この重みから解放されて、毎日を軽やかに過ごしたい!」

と本気で願っているなら、この有料記事は、きっとあなたの人生を変えるきっかけになるはずです

あなたの肩こりの真の原因を知り、

最短距離で「こりゼロ」を目指す道が、ここにあります。

ぜひ、この続きを読み進めて、長年の肩こりから解放される第一歩を踏み出してください。

第1章:あなたの肩こり、実は何タイプ? 理学療法士式「肩こりタイプ別見立て」

肩こりと言っても、その原因は本当に人それぞれです。

表面的な症状だけを見て運動を始めても、

効果が出にくいどころか、かえって悪化させてしまうこともあります。

そこで、まずはあなたの肩こりの「真の原因」を知るための、

簡単なセルフ見立てから始めましょう。

ご自身の身体の状態をじっくり観察してみてください。

見立てチャート:あなたの肩こりタイプは?

以下の質問に正直に答えてみてください。一番多く当てはまる項目が、あなたの肩こりの主要なタイプかもしれません。

®️Aタイプ:姿勢崩れ型肩こり®️

(1) 長時間デスクワークやスマホ操作をすることが多い。

(2) 猫背や、頭が前に突き出た姿勢になっているとよく言われる。

(3) 背中が丸まりやすく、胸が閉じている感覚がある。

(4) 立ち上がった時や、姿勢を正した時に一時的に楽になることがある。

(5) 肩こりだけでなく、首の痛みや頭痛を感じやすい。

⚡️Bタイプ:ストレス・緊張型肩こり⚡️

(1) 日常的にストレスを感じることが多い。

(2) 集中している時や、緊張している時に肩や首に力が入っている自覚がある。

(3) 寝つきが悪かったり、眠りが浅かったりする。

(4) マッサージを受けても、すぐに元に戻ってしまう。

(5) 不安を感じたり、イライラしたりすると肩こりが悪化する。

♨️Cタイプ:インナーマッスル弱化型肩こり♨️(=運動不足型)

(1) 普段あまり運動をする習慣がない。

(2) 全身の筋力に自信がない、疲れやすいと感じる。

(3) 肩を動かす時に、不安定感や「ゴリゴリ」といった音がすることがある。

(4) 猫背だけでなく、お腹がぽっこり出ているなど、体幹が不安定だと感じる。

(5) 体調が悪いわけではないのに、なんとなく身体がだるい、重いと感じる。

見立て結果とあなたの肩こりの特徴

Aタイプが多かったあなた👦

あなたの肩こりの主な原因は、不良姿勢による筋肉への持続的な負荷です。

特に、頭を支える首や肩の筋肉が過剰に働き続けている状態です。

根本改善には、正しい姿勢を身につけるための筋力強化と、

硬くなった胸や首の筋肉の柔軟性を取り戻すことが鍵になります。

Bタイプが多かったあなた😰

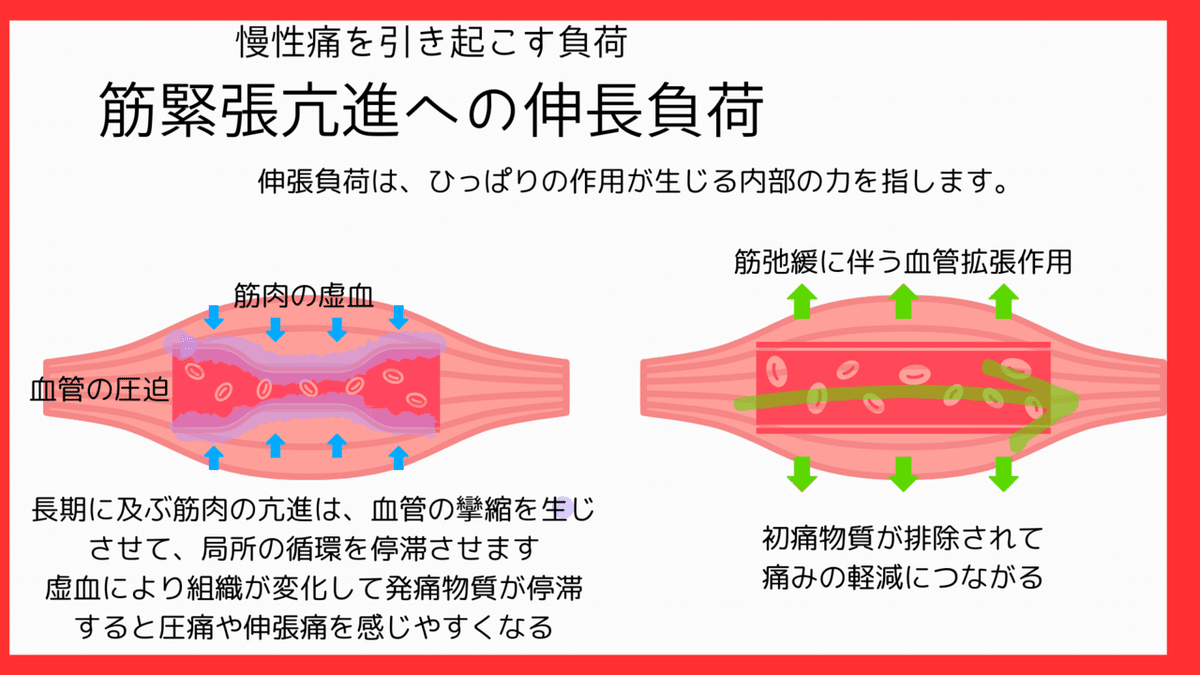

あなたの肩こりは、精神的なストレスや自律神経の乱れが大きく関わっています。

無意識のうちに筋肉が緊張し、

血管が収縮することで血行不良を引き起こしています。

リラックスを促し、自律神経のバランスを整えるアプローチが非常に重要です。

Cタイプが多かったあなた💪

あなたの肩こりは、姿勢を支えるための深層筋(インナーマッスル)の筋力不足が主な原因です。特に体幹や肩甲骨周りの筋肉が十分に機能していないため、アウターマッスルに負担が集中し、こりとして現れています。全身のバランスを整え、基礎的な筋力を向上させることが必要です。

もちろん、一つのタイプだけに当てはまるわけではなく、複数のタイプが複合的に絡み合っていることも多いです。ご自身のタイプを理解した上で、これからのエクササイズに取り組んでいきましょう。

第2章:あなたのタイプに合わせた!オーダーメイド「おうち運動改善プログラム」

見立ての結果を踏まえて、あなたの肩こりタイプに特化した、

より効果的な「おうち運動改善プログラム」をご紹介します。

無料記事でご紹介した基本の運動に加えて、各タイプにぴったりのスペシャルエクササイズを厳選しました。

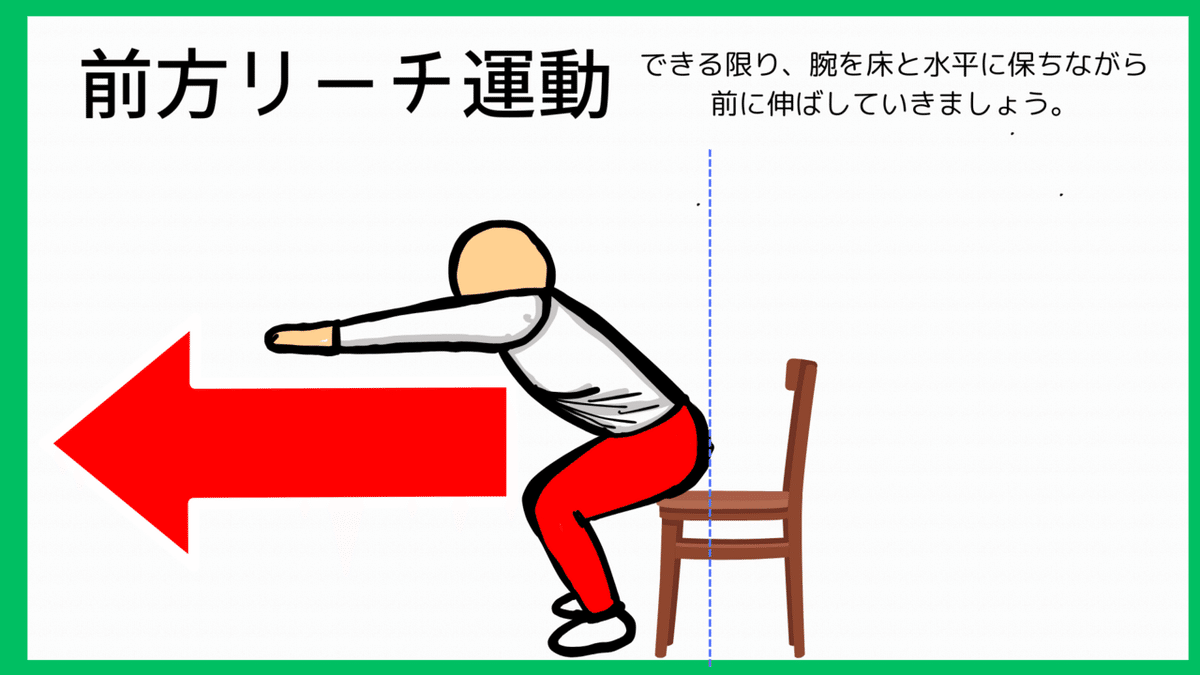

Aタイプ:姿勢崩れ型肩こりのための「リセット&安定」プログラム

目的: 丸まった背中や前傾した頭を正しい位置に戻し、姿勢を支える筋肉を強化する。

ポイント: 正しい姿勢を意識し、胸を開く動作と首の正しいアライメントを重視します。

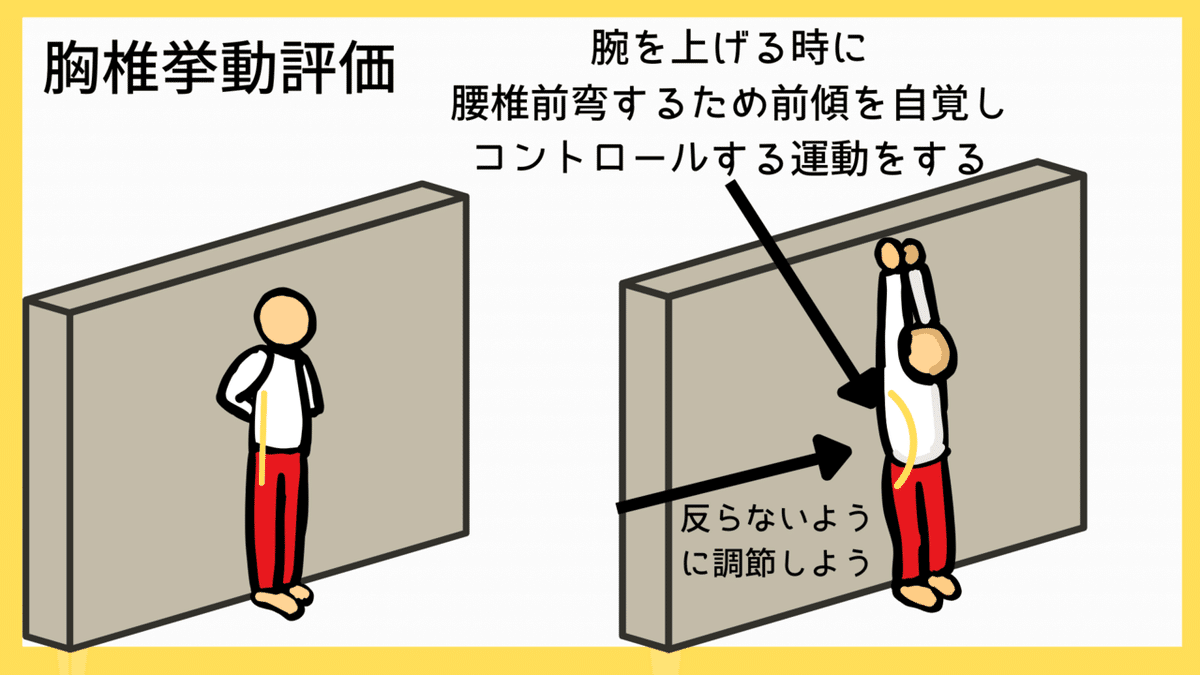

1. 「壁ドン!」姿勢リセットしよう胸椎挙動運動(体幹・首・肩甲骨連動)

やり方:

1. 壁を背にして立ち、かかと、お尻、背中、後頭部を壁につけます。

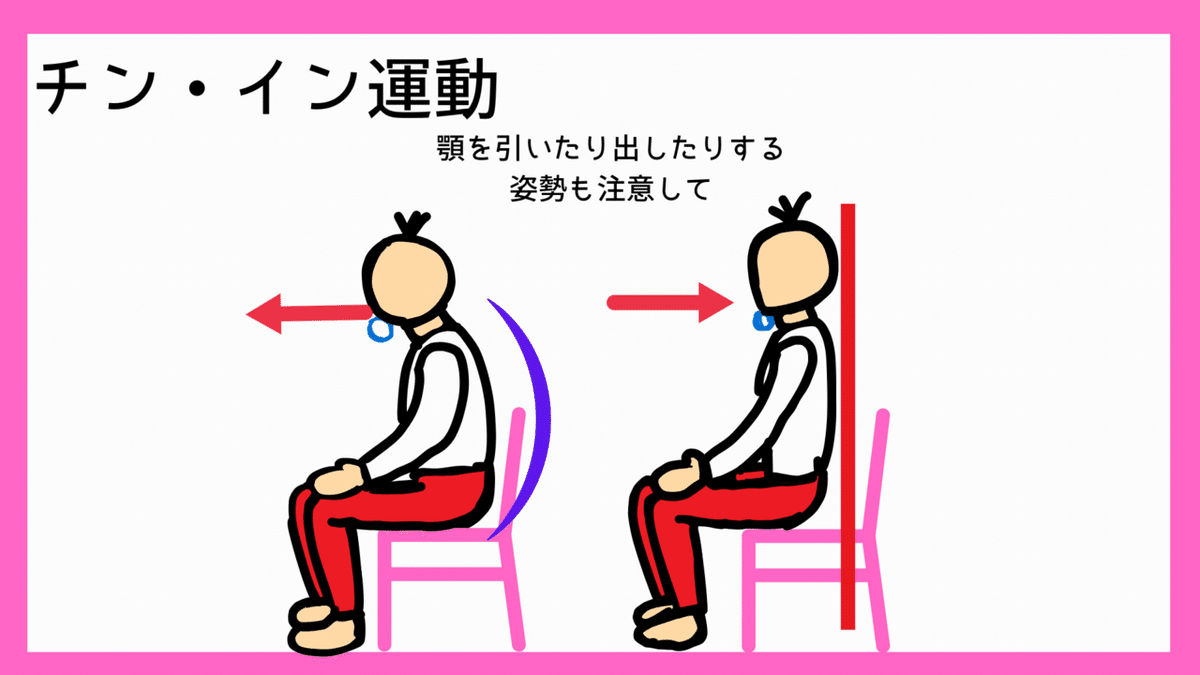

2. この状態をキープしたまま、顎を軽く引き(チン・イン運動の意識)、首の後ろを壁に押し付けるようにします。腰と壁の間に手のひら1枚分の隙間があるのが理想です。

3. 両腕を横から広げるようにあげて手のひらを前に向けます。

4. 息を吐きながら、肘を壁に沿わせるようにしながら、真上に手をあげていきます。

5. 上げられるところまで上げたら、ゆっくりと元の位置に戻します。

チンインはこちら

✅ここで、腰と壁の間隙間が広がらないように、しっかりとお腹に力を入れて反り腰にならないようにしよう。✅

なぜ効く?(解剖学・生理学):

壁を使うことで、正しい姿勢を意識しやすくなります。

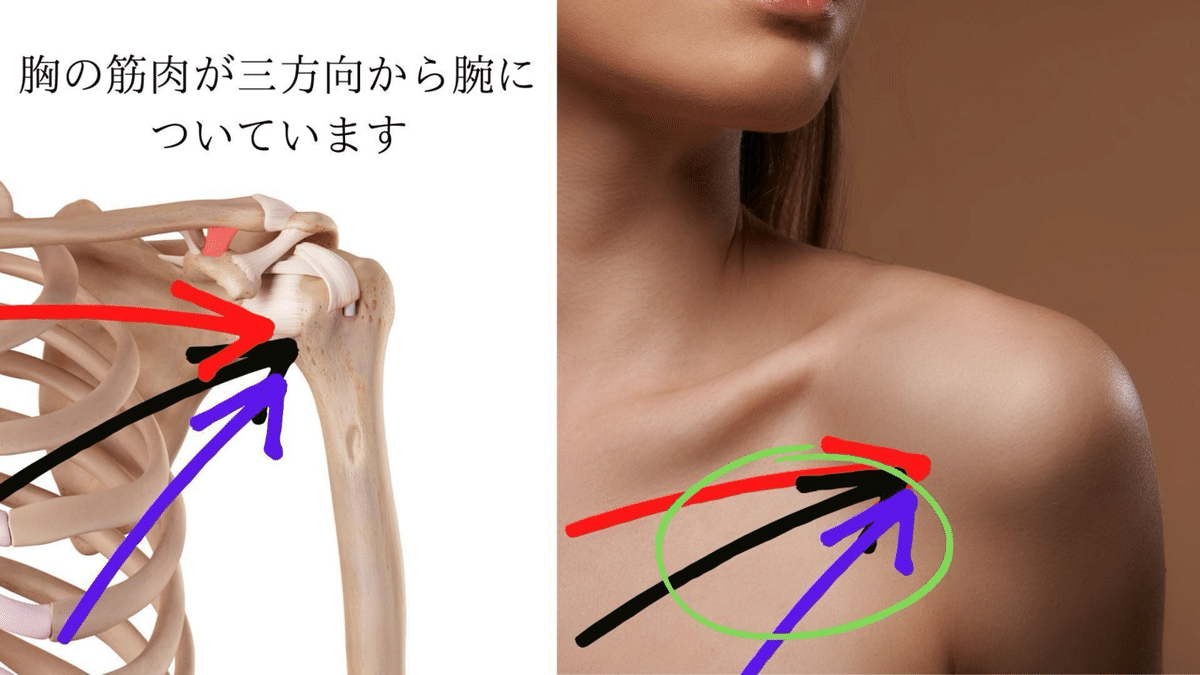

腕を上げる動作で肩甲骨が適切に動き、胸が開くことで、硬い大胸筋が伸び、

猫背が改善されます。

首の深層筋も活性化され、頭を正しい位置で支える力が養われます。

回数: 10回×2~3セット

注意点: 腰が反りすぎないよう、常にお腹を軽く引き締める意識を忘れずに。

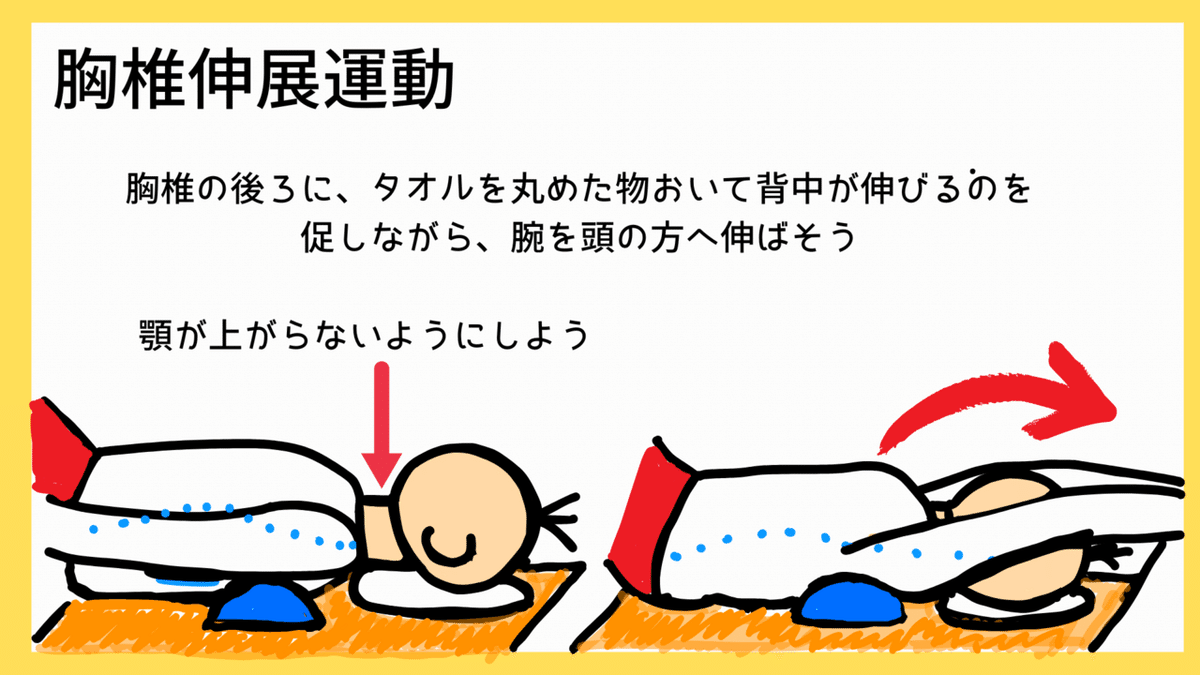

2. 「胸郭、胸椎伸展運動」ストレッチ(呼吸と連動)

やり方:

1. 仰向け、背筋を伸ばします。胸の後ろに丸めたバスタオルを挟みます。

2. 息を吸いながら、ゆっくりと胸を天井に向かって開くように上体を反らせます。腕を肩のラインまで伸ばします。

3. 息を吐きながら、ゆっくりと上体をさらに伸ばし、あげれるところまで腕を頭の方向に落としていきます。

4. これをゆっくりと繰り返します。

肩が痛くなる手前までゆっくり動かし、胸郭、胸椎を伸ばしましょう。

もしこれが難しい人は、こちらも試しましょう。

胸を広げることで、猫背改善につながります。

なぜ効く?(解剖学・生理学):

胸郭(肋骨と胸骨、背骨からなるかご状の構造)の動きを改善、

呼吸が深くなり、肋間筋(ろっかんきん)や横隔膜といった呼吸筋の柔軟性UP

胸郭の動きが改善されると、肩甲骨も動きやすくなり、猫背改善に直結します。

回数: 10回×2セット

⚠️注意点: 呼吸が大切です、胸全体が動くのを意識しましょう。⚠️

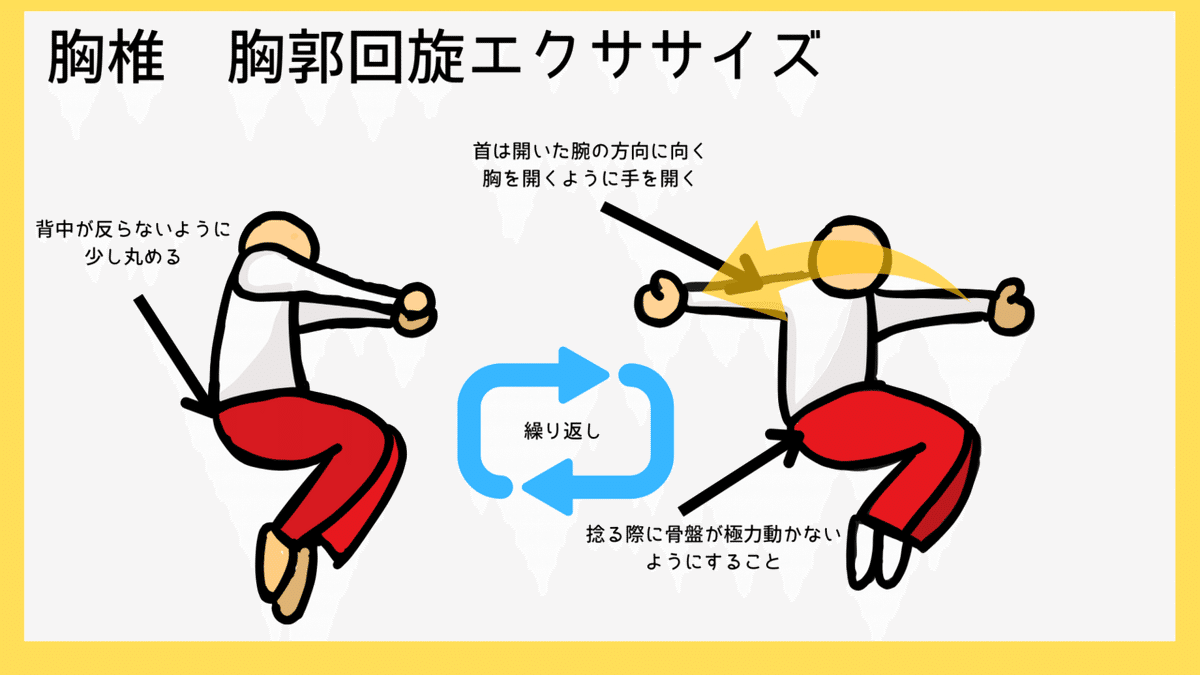

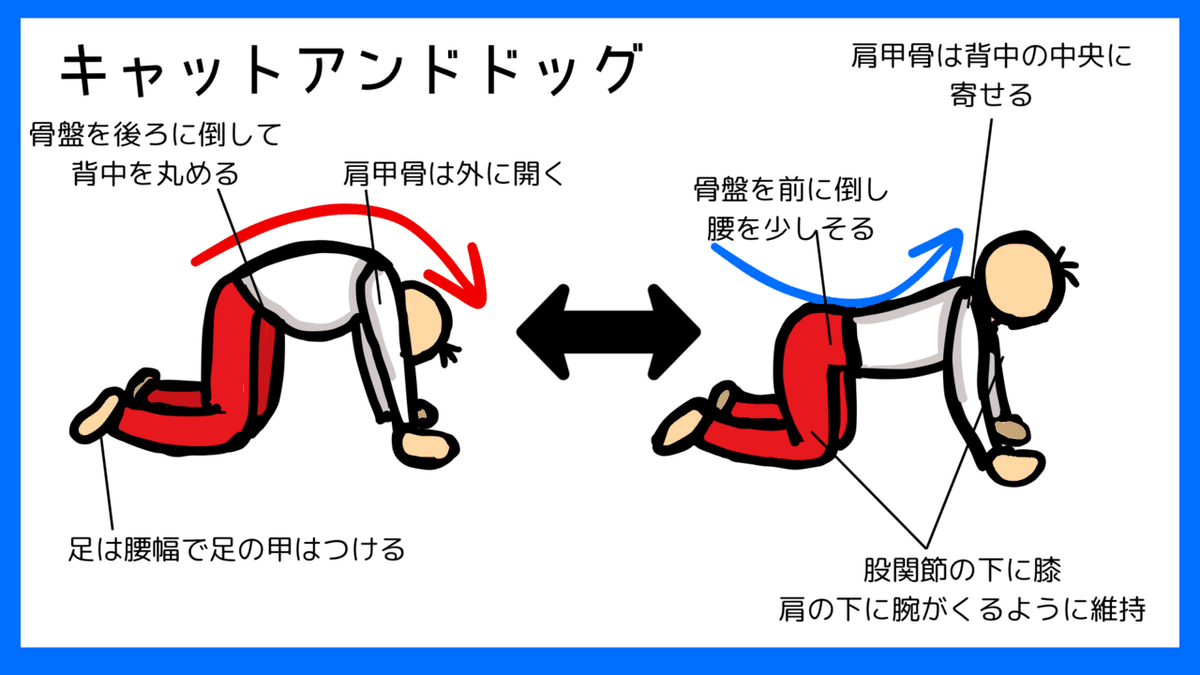

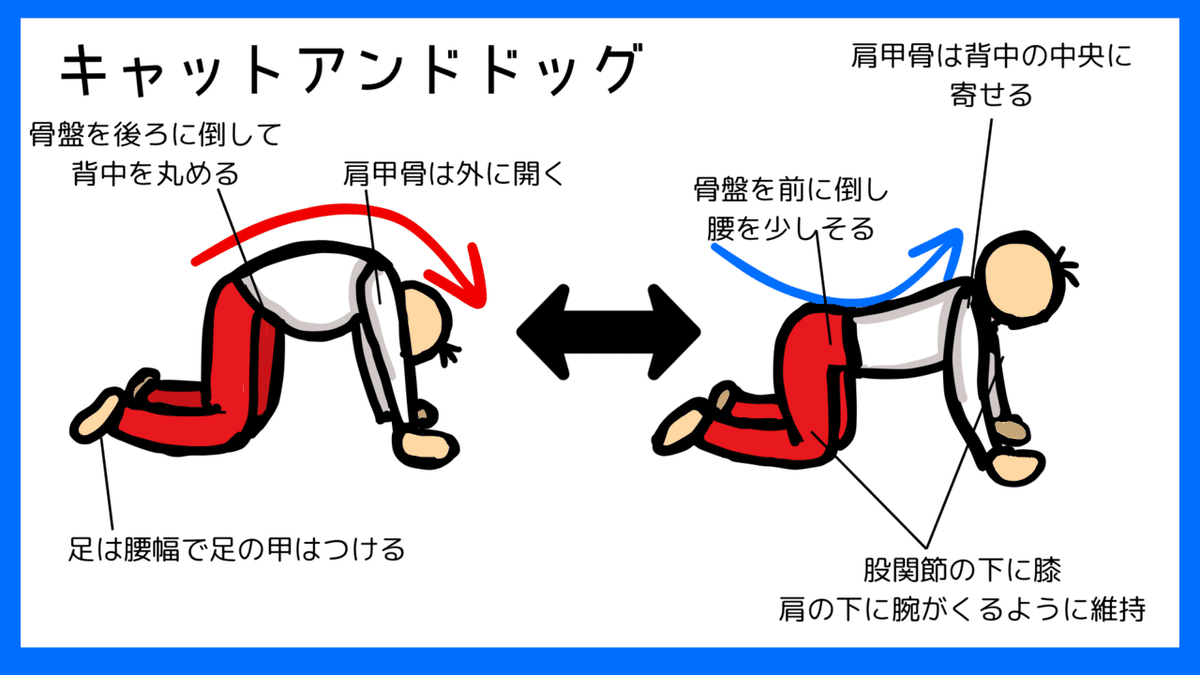

3. 「キャット&ドッグ」(脊柱の柔軟性向上)

やり方:

1. 四つん這いになり、手は肩の真下、膝は股関節の真下に置きます。

2. 息を吐きながら、背中を丸め、おへそを覗き込むように頭を下げます(キャット)。

3. 息を吸いながら、ゆっくりと背中を反らせ、お腹を床に近づけるようにします。視線は斜め上に向けます(カウ)。

4. これをゆっくりと繰り返します。

なぜ効く?(解剖学・生理学):

この運動は、猫背で固まりがちな脊柱(背骨)全体の柔軟性を高めます。

特に、胸椎(胸の高さの背骨)の動きが改善されることで、肩甲骨の動きがスムーズになり、正しい姿勢を維持しやすくなります。

姿勢崩れ型の肩こりには、背骨の柔軟性を取り戻すことが不可欠です。

回数: 10回×2セット

注意点: 首だけを動かすのではなく、背骨全体が波打つように意識しましょう

この動作が痛くてできない場合は・・・・

こちらも胸を広げるいい運動になります。姿勢で縮こまった部分の修正に効果的です。

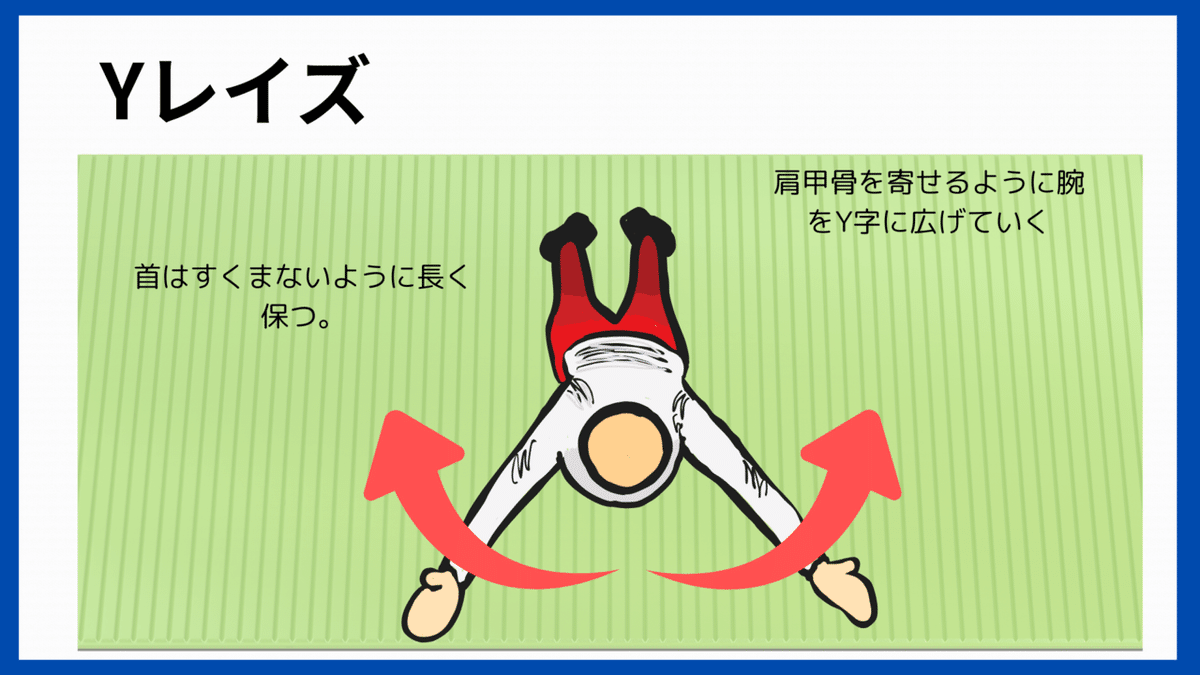

4. 「Y-レイズ」(下部僧帽筋強化)

やり方:

1. うつ伏せに寝て、腕を頭上に伸ばし、手のひらを下に向けて「Y」の字を作ります。

2. 息を吐きながら、両腕を床から数センチ持ち上げます。この時、肩甲骨を背骨に寄せるように意識し、首は長く保ちます。

3. 2~3秒キープしたら、息を吸いながらゆっくりと腕を下ろします。

なぜ効く?(解剖学・生理学):

下部僧帽筋は、姿勢を維持し、

肩甲骨を正しい位置に安定させるために非常に重要な筋肉です。

デスクワークなどで弱くなりがちなこの筋肉を強化することで、

猫背姿勢が改善され、肩への負担が軽減されます。

姿勢崩れ型の肩こりの根本改善に直接アプローチします。

回数: 10回×2~3セット

注意点: 肩がすくまないように、首を長く保つ意識で行いましょう。無理に高く上げる必要はありません。

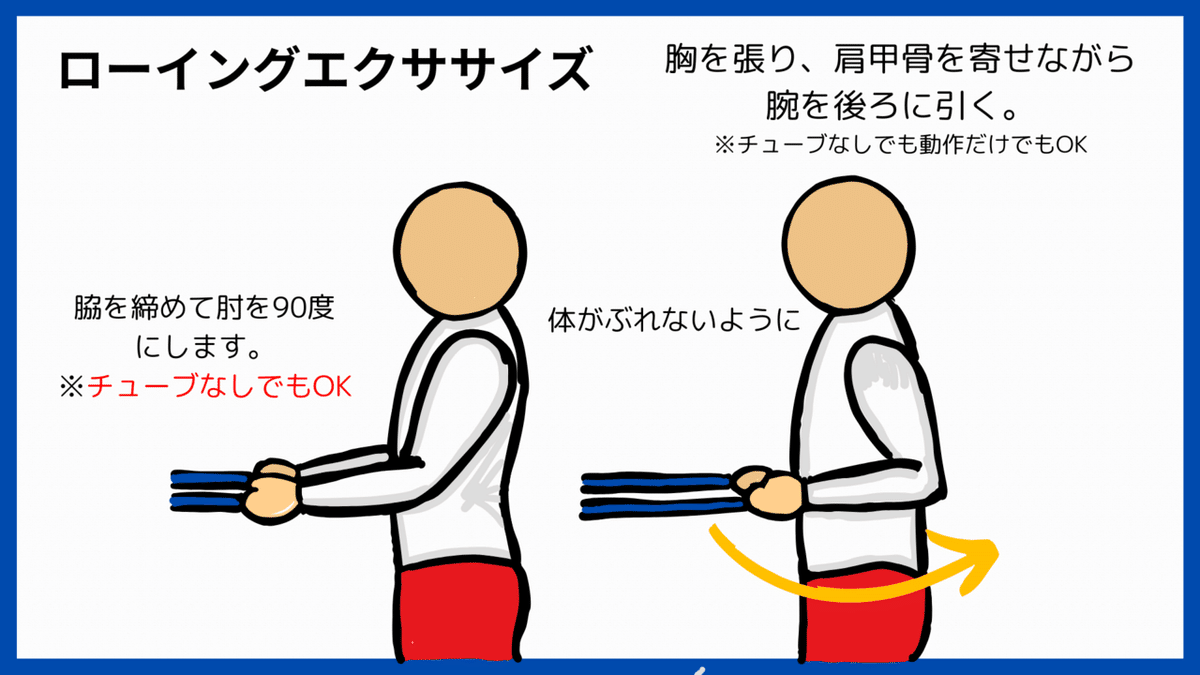

もし上記の運動が辛いかたは、チューブがあればいいですが、チューブなしでもできる

ローイングエクササイズか、

Bタイプ:ストレス・緊張型肩こりのための「リラックス&解放」

✅目的: 身体の緊張を和らげ、自律神経のバランスを整える。

✅ポイント: 呼吸を深く意識し、副交感神経を優位にすることを重視します。

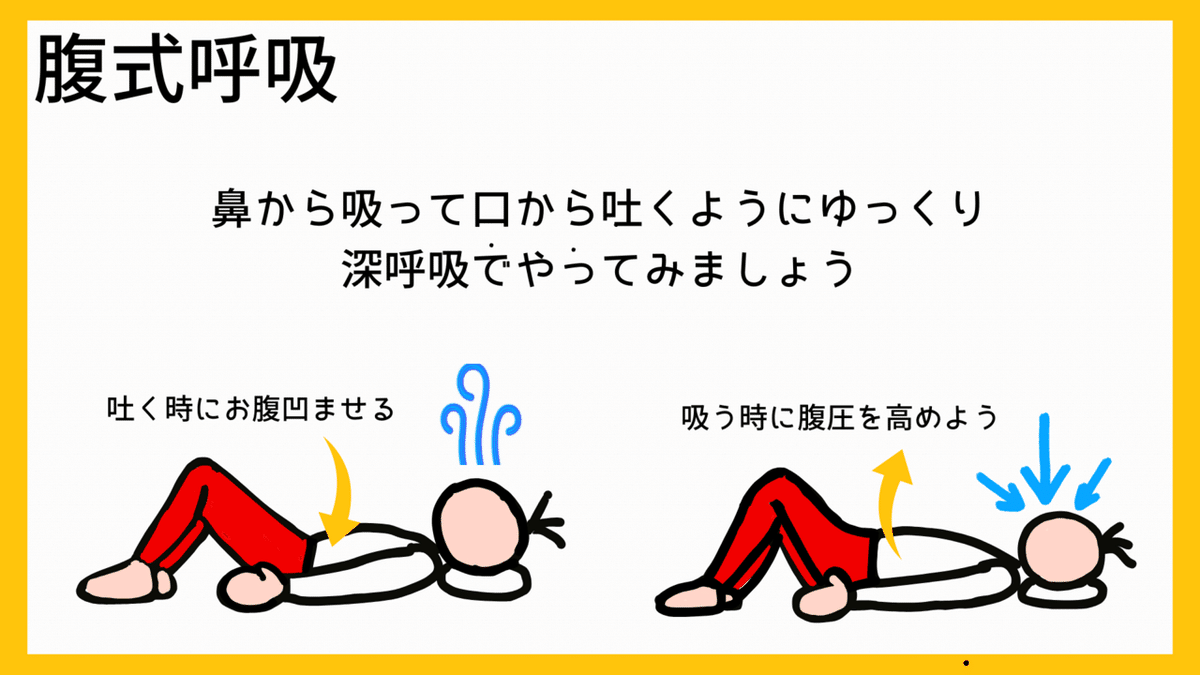

1. 「横隔膜リリース」呼吸法(自律神経調整)

やり方:

1. 仰向けに寝て、膝を立て、足の裏を床につけます。片手をお腹に、もう片方の手を胸に置きます。

2. 鼻からゆっくりと息を吸い込みます。この時、お腹が先に膨らみ、次に胸が膨らむように意識します。お腹が膨らみ持ち上がり、胸にかないのが理想です(腹式呼吸)。

3. 口からゆっくりと息を吐き出します。お腹がへこみ、最後に胸がへこむように意識します。

4. これを10回程度、深い呼吸で繰り返します。

なぜ効く?(生理学):

腹式呼吸を意識することで、呼吸筋である横隔膜が大きく動き、

自律神経の副交感神経が活性化されます。

副交感神経が優位になることで、心拍数が落ち着き、

筋肉の緊張が和らぎ、リラックス効果が高まります。

これは、ストレスによる肩こりに直接アプローチします。

回数: 10回×3セット(朝晩、寝る前など)

注意点: 焦らず、ゆっくりと深い呼吸を意識しましょう。無理にたくさん吸い込もうとせず、心地よい範囲で行います。

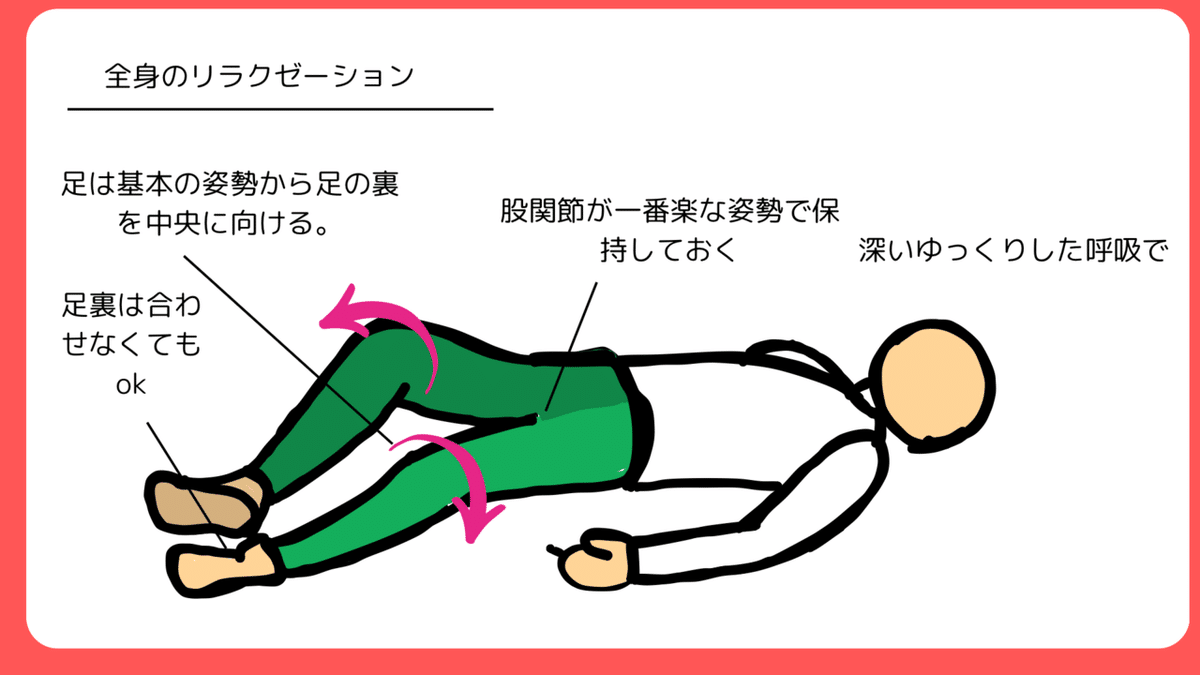

2. 「脱力シャバーサナ」ストレッチ(全身の緊張解放)

やり方:

1. 仰向けに寝て、手足を軽く開いてリラックスできる姿勢をとります。手のひらは天井に向け、足のつま先は外側に自然と倒れるようにします。

2. 目をつぶり、身体の各部位に意識を向け、力を抜いていくようにします。足の指先から始まり、ふくらはぎ、太もも、お腹、背中、指先、腕、肩、首、顔…と、順番に意識を向け、力を抜くイメージです。

3. 特に、肩や首のあたりに意識を集中し、「肩の力が抜けていく」「肩が床に沈んでいく」というイメージを持ちながら、ゆっくりと深呼吸を繰り返します。

なぜ効く?(生理学):

意識的に全身の脱力を促すことで、普段無意識に力が入っている筋肉の緊張を解放します。自律神経のバランスを整え、ストレスによる身体のこわばりを解消する効果があります。

時間: 5~10分

注意点: 途中で眠ってしまっても構いません。焦らず、心地よさを追求しましょう。

この方法ゴルフのクライアント向けに肩や腰、肘のいたみがスイングなどの多い人向けに、運動終了後に毎回するように伝えています。

ゴルフでは、常に強いストレスと闘っているため、筋肉の緊張が強いので、全身の緊張をほぐすためにしています。

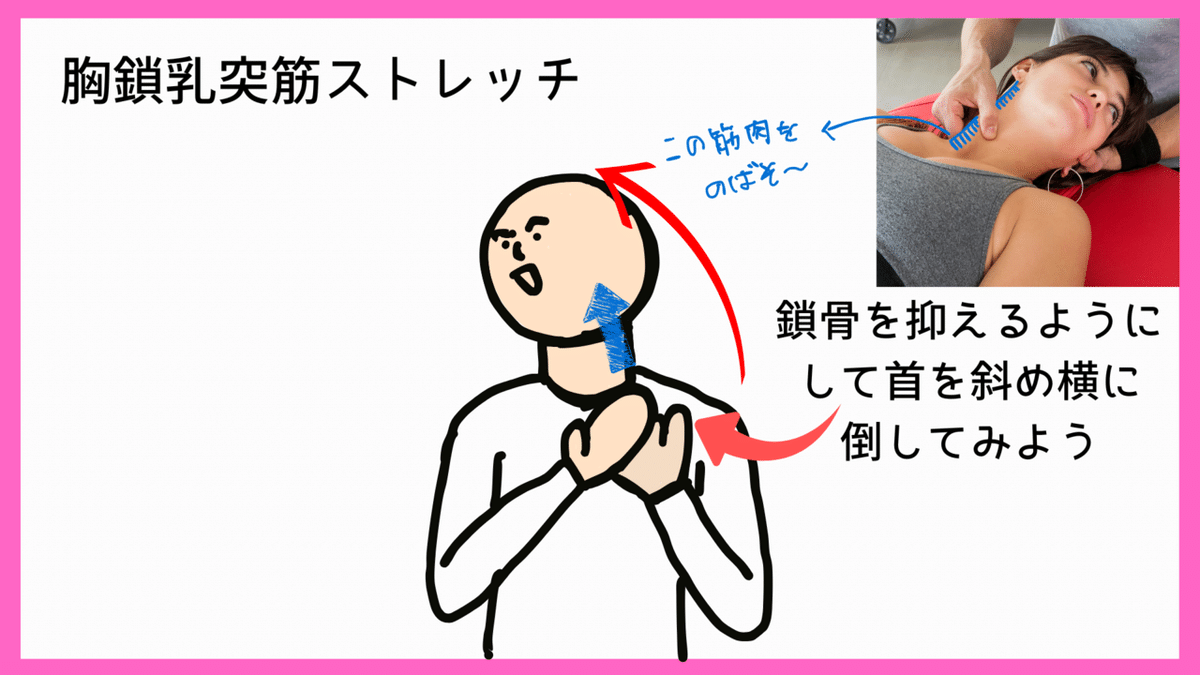

3. 「首の左右側屈ストレッチ」(胸鎖乳突筋・斜角筋リリース)

やり方:

1. 椅子に座るか、楽な姿勢で立ちます。

2. 片方の手で、反対側鎖骨を軽く押さえ、ゆっくりと首を真横に倒します。

ストレッチしたい側の首筋が伸びているのを感じましょう。

3. 30秒間キープし、ゆっくりと元の姿勢に戻します。反対側も同様に行います。

なぜ効く?(解剖学・生理学):

ストレスやうつむき姿勢で硬くなりがちな胸鎖乳突筋や斜角筋といった首の前面・側面にある筋肉をストレッチします。

これらの筋肉の緊張は、頭痛や呼吸の浅さにも繋がるため、柔軟性を高めることでリラックス効果を促進し、ストレス緊張型の肩こりの軽減に役立ちます。

回数: 左右各1回×2セット

注意点: 首はデリケートなので、決して無理な力で引っ張らず、呼吸に合わせてゆっくりと行いましょう。

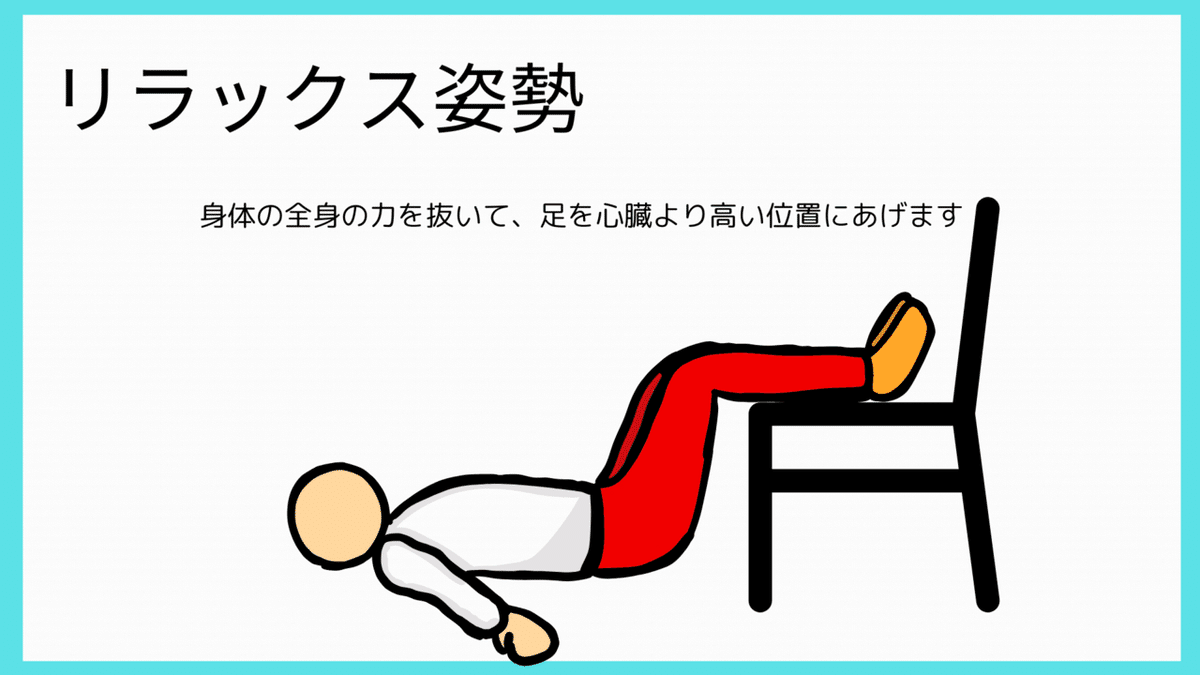

4. 「足上げリラックス呼吸」(下肢の緊張緩和と自律神経調整)

やり方:

1. 椅子に足を立てかけるようにして、仰向けに寝ます。

2. 両手はお腹か、体から少し離して手のひらを天井に向けま。

3. そのままの姿勢で、ゆっくりと腹式呼吸を繰り返します。

足の重みが軽減され、全身の力が抜けていくのを感じましょう。

なぜ効く?(生理学):

足を高く上げることで、下半身の血液循環が促進され、むくみが解消されます。

同時に、全身の脱力感が得られやすくなり、

副交感神経が優位になりやすいため、深いリラックス効果が得られます。

これはストレス・緊張型の肩こりに対して、

全身からのアプローチとして非常に有効です。

時間: 5~10分

注意点: 腰に痛みを感じる場合は、お尻を壁から少し離すか、膝を軽く曲げても構いません。

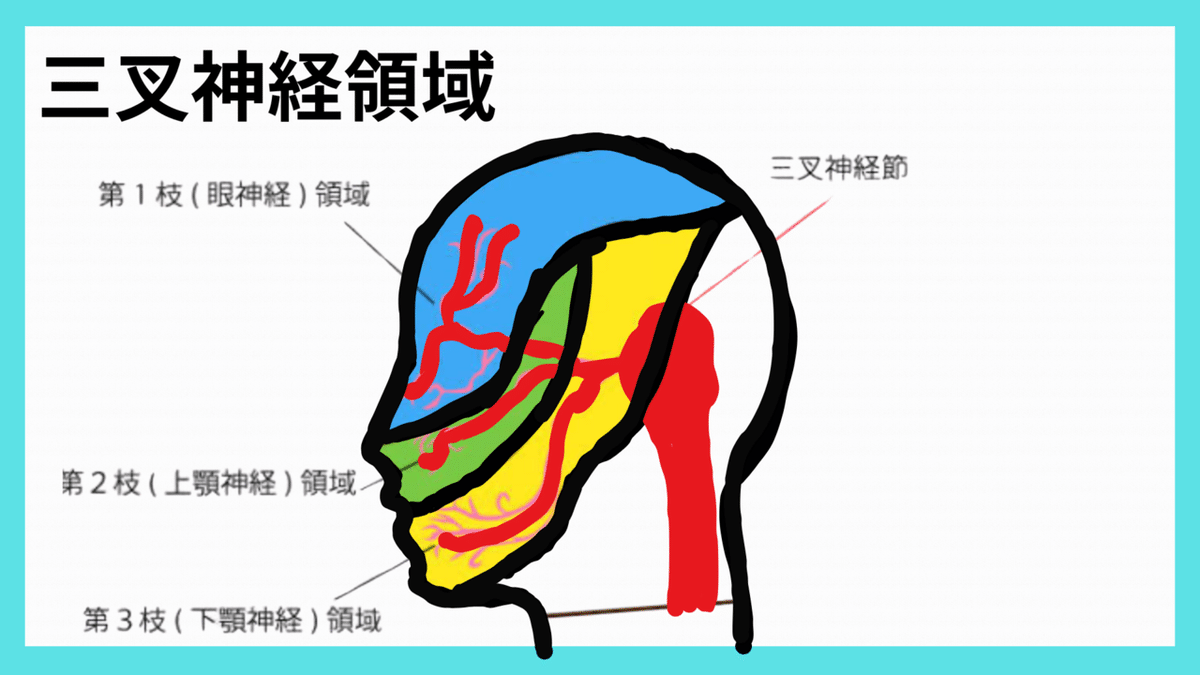

5、三叉神経領域のストレッチ

やり方

3つの三叉神経の領域にある部分を軽くマッサージしていきます。

①こめかみ部分

②頬の部分

③顎の下の部分

なぜ効く?解剖学的 生理学的

筋・筋膜性疼痛(Myofascial pain):

長時間のデスクワークや姿勢の悪さなどにより、首や肩の筋肉が緊張し、血行が悪くなることで肩こりや痛みが起こります。

慢性的な肩こりや頭痛がある場合、三叉神経痛のリスクが高まるという見解もあります。

これは、神経と筋肉の相互作用による悪循環が考えられます。

要するに、三叉神経は直接肩の筋肉を支配していませんが、

三叉神経痛やその関連疾患による顔や頭部の痛み、あるいはその痛みを避けるための姿勢の変化などが、結果として首や肩の筋肉の緊張や血流悪化を招き、肩の痛みを引き起こしたり悪化させたりする可能性があると言えます。

Cタイプ:インナーマッスル弱化型肩こりのための「土台強化&安定」プログラム

✅目的: 姿勢を支える体幹や肩甲骨周りのインナーマッスルを強化し、アウターマッスルへの負担を減らす。

✅ポイント: 小さな動きでも、ターゲットとなる筋肉を意識して行うことが重要です。

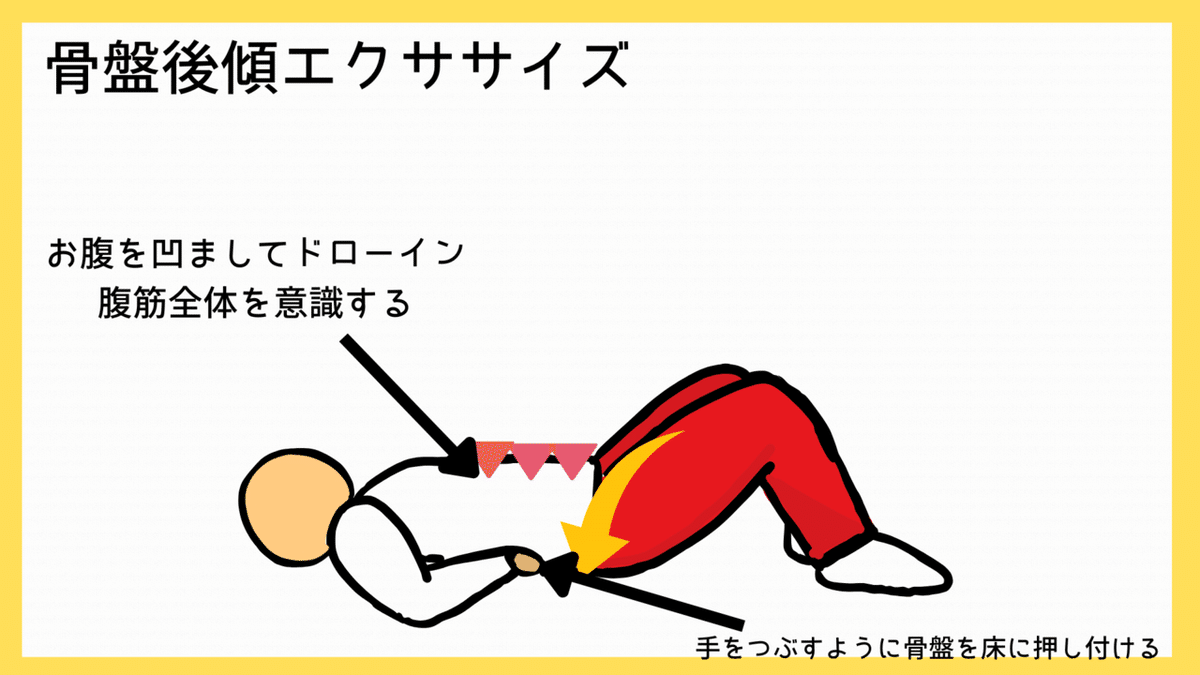

1. 「ドローイン」体幹活性化(腹横筋トレーニング)

同じ運動をすること多々あります。

やり方:

1. 仰向けに寝て、膝を立て、足の裏を床につけます。

2. 息をゆっくりと全て吐き切ります。

3. 息を吐き切りながら、お腹を最大限にへこませて、おへそを床に押しつけるように引き込みます。この時、腰が反らないように注意します。

4. お腹をへこませたまま、浅い呼吸を数回(5~10秒程度)繰り返します。

5. ゆっくりとお腹を緩めます。

なぜ効く?(解剖学・生理学):

「ドローイン」は、天然のコルセットと呼ばれる「腹横筋(ふくおうきん)」という体幹の深層筋を鍛える運動です。腹横筋が活性化すると、

体幹が安定し、腰や背骨が安定することで、

肩の動きの土台がしっかりし、肩への負担が軽減されます。

回数: 5~10回×2~3セット

注意点: 呼吸を止めて力まないように。あくまでお腹をへこませた状態をキープする意識です。

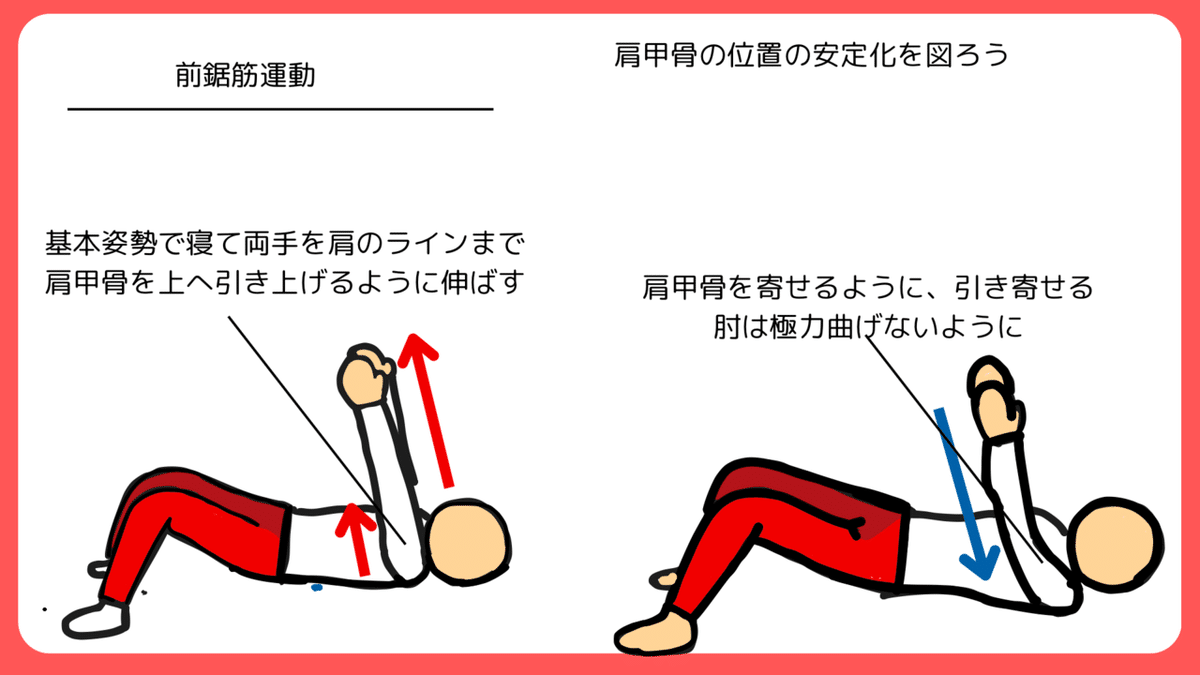

2. 『前鋸筋運動」(肩甲骨安定化トレーニング)

腕を天井に伸ばしたり、逆に、寄せて引き戻したりする。

やり方:

1. うつ伏せ。膝を曲げて肩のラインまで、痛い人はあげれる場所まで。

2. 息を吐きながら、肘を曲げずに、肩甲骨だけを寄せるようにして、胸を床に近づけていきます(肩甲骨が背骨に近づくイメージ)。

3. 息を吸いながら、肘を曲げずに、肩甲骨を離すようにして、腕を天井に押し上げるようにします(肩甲骨が外側に開くイメージ)。

4. これをゆっくりと繰り返します。

なぜ効く?(解剖学・生理学):

腕の力ではなく、肩甲骨を直接動かすことで、肩甲骨を安定させる「前鋸筋(ぜんきょきん)」や「菱形筋(りょうけいきん)」といったインナーマッスルを鍛えます。

肩甲骨が安定することで、肩関節の動きがスムーズになり、肩こり改善に繋がります。

回数: 10回×2~3セット

注意点: 肘を曲げないことが重要です。肩甲骨の動きに集中しましょう。

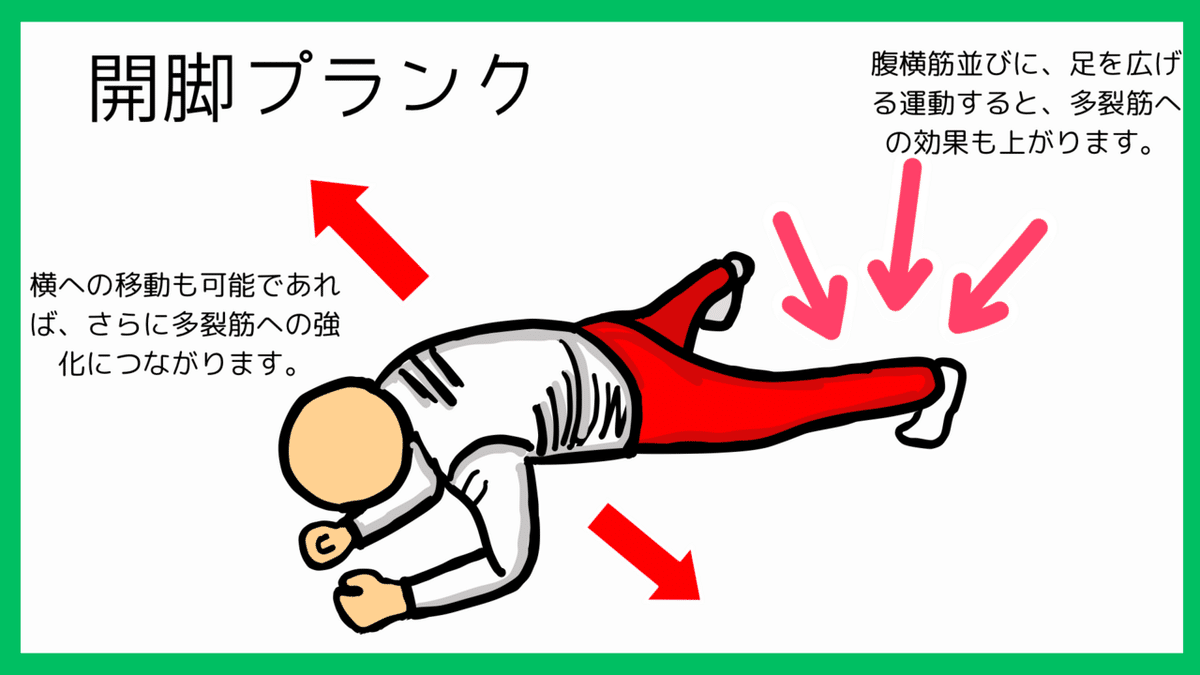

3. 「開脚プランク」(体幹・肩甲骨連動強化)

やり方:

1. 肘とつま先で体を支えるプランクの姿勢をとります。肘は肩の真下、体は一直線に保ちます。

2. この姿勢から、足を開いたり閉じたりします。上げるように)します。

3・横への移動も肩甲骨から腕を動かし移動してみよう。

この運動が苦手なら・・・・

なぜ効く?(解剖学・生理学):

通常のプランクに肩甲骨のプロトラクション(前方突出)**を加えることで、前鋸筋の活動をさらに高めます。前鋸筋は、肩甲骨を胸郭に固定し、腕を安定させる重要なインナーマッスルであり、これが弱いと肩こりに繋がります。インナーマッスル弱化型の肩こりに特化した、より高度な体幹と肩甲骨の連動強化が期待できます。

時間: 5~10秒キープ×5回

注意点: 腰が反ったり、お尻が上がりすぎたりしないように、体幹をしっかり固定することを意識しましょう。

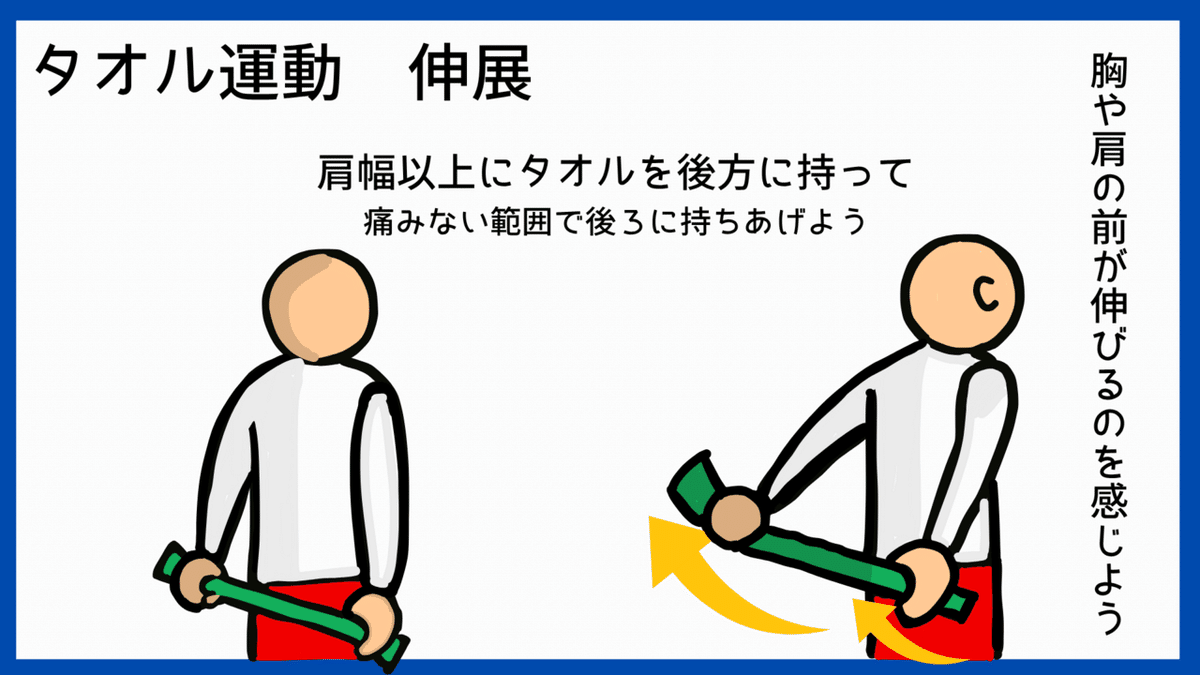

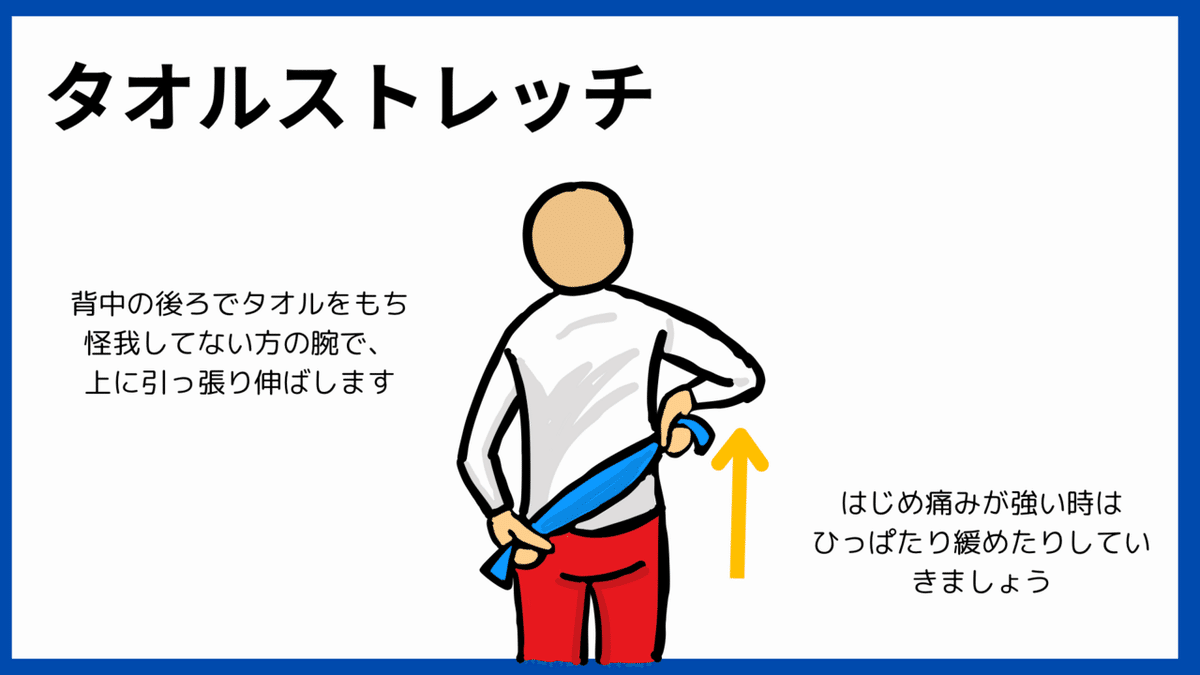

4. 「タオルストレッチ」(インナーマッスルの可動域拡大)

やり方

タオルを1枚用意します。

肩に痛みのある腕(怪我をしている方の腕と記載されています)で、タオルの下端を背中の後ろから持ちます。

痛みがない方の腕で、タオルの上端を背中の後ろから持ちます。

痛みがない方の腕(タオルの上端を持っている腕)で、タオルを真上にゆっくりと引っ張り上げます

これにより、痛みのある方の腕が背中の上方へ引き上げられ、肩関節の内旋・伸展方向へのストレッチがかかります。

なぜ効く?解剖学的

この体操が肩のインナーマッスルに直接的に「鍛える」効果があるというよりは、肩関節周囲の筋肉、特に棘下筋(きょくかきん)や小円筋(しょうえんきん)といった外旋筋群のストレッチ**、そして肩甲下筋(けんこうかきん)といった内旋筋群の柔軟性改善に寄与することで、肩のインナーマッスルの機能改善を促すと考えられます。

注意点:

「はじめ痛みみが強い時はひっぱったり緩めたりしていきましょう」と記載があるように、無理に引っ張らず、痛みのない範囲で少しずつ行います。

痛みを感じたらすぐに中止し、無理のない範囲で反復するか、休息を挟むようにしましょう。

呼吸を止めずに、ゆっくりと深い呼吸を意識しながら行います。

—

第3章:理学療法士直伝!肩こりを解消する「㊙︎呼吸法」

無料記事でも少し触れましたが、呼吸は肩こりと密接に関わっています。ストレスや猫背で浅くなりがちな呼吸を意識的に変えるだけで、驚くほど肩が楽になります。ここでは、特に意識してほしい「肩こり解消呼吸法」をご紹介します。

肋骨を広げる「横隔膜拡張呼吸」

目的: 呼吸筋の柔軟性を高め、胸郭の動きを改善し、自律神経を整える。

やり方:

1. 椅子に座るか、楽な姿勢で立ちます。両手を肋骨の一番下のあたりに当て、指先が触れ合うようにします。

2. 鼻からゆっくりと息を吸い込みます。この時、当てた指先が外側に離れるように、肋骨全体が横や後ろに広がるのを意識します。胸やお腹だけでなく、背中側にも空気が入るようなイメージです。

3. 口からゆっくりと息を吐き出します。肋骨が元の位置に戻り、指先が近づいていくのを感じます。

4. これを10回程度、深い呼吸で繰り返します。

なぜ効く?(生理学):

多くの人は呼吸の際に胸や肩ばかりを動かしがちですが、この呼吸法では肋骨全体を意識的に動かすことで、呼吸筋である横隔膜や肋間筋の柔軟性を高めます。これにより、深い呼吸が可能になり、酸素供給が改善されるだけでなく、横隔膜の動きが自律神経(特に副交感神経)を刺激し、全身の緊張を和らげ、肩こりを内側から改善します。

これまで、結構運動方法をお伝えしきました。

タイプ別の見立てでかなりの紹介しました。

第4章:「こらない身体」を作るための生活習慣の裏ワザ

先ほどまでは、運動を中心にお伝えしましたが、生活の中でも、肩や首にストレスがかからないようしないと、結局は、肩こりは治りません。

運動や呼吸法だけでなく、日々の生活習慣を見直すことが、肩こりの根本改善には欠かせません。理学療法士として、私が患者さんにもアドバイスしている「裏ワザ」をお伝えします。

「プチ立ち上がり」の習慣化:

裏ワザ: デスクワーク中やテレビを見ている時など、15~30分に1回、たった10秒で良いので、完全に立ち上がる習慣をつけましょう。

なぜ効く?: 短時間でも立ち上がることで、座りっぱなしで固まった股関節や体幹、肩甲骨周りの筋肉がリセットされます。血流が一時的に促進され、筋肉の酸欠状態が解消されるため、肩こりの予防に非常に効果的です。アラーム設定を活用するのも良いでしょう。

「お風呂で肩甲骨はがし」:

裏ワザ: 湯船に浸かっている時に、腕を大きく回したり、肩甲骨を意識して動かしたりしましょう。

なぜ効く?: 身体が温まり、血行が促進されているお風呂の中は、筋肉が最も緩みやすい状態です。この時に肩甲骨を動かすことで、普段硬くなりがちな肩甲骨周りの筋肉が柔らかくなり、「肩甲骨はがし」の効果が倍増します。

「寝る前のスマホ・PC断ち」:

裏ワザ: 寝る1時間前には、スマートフォンやタブレット、パソコンの使用を完全に止めましょう。

なぜ効く?: これらのデバイスから発せられるブルーライトは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制し、質の良い睡眠を妨げます。また、寝る直前まで画面を見ることで、首や肩に無意識の緊張が残り、筋肉の疲労回復が阻害されます。質の良い睡眠は、筋肉の回復と自律神経の安定に不可欠であり、肩こり改善の強力な味方です。

「正しい枕選びの究極」

裏ワザ: 仰向けで寝た時に、首のカーブが自然に保たれ、額より顎がやや下がるくらいの高さの枕を選びましょう。横向きに寝る場合は、頭が床と平行になる高さが理想です。

なぜ効く?: 枕の高さが合っていないと、寝ている間に首や肩の筋肉が不自然に緊張し、血行不良を引き起こします。一日の1/3を占める睡眠中の姿勢は、肩こりに大きな影響を与えます。タオルを丸めて高さ調整するのもおすすめです。

✅このような日常生活を見直すこともかなり重要ですのでしっかり改善していきましょう。

第5章:【特典】急な痛みやこりのための「緊急リリーフテクニック」

どんなに予防していても、つらい肩こりが急に襲ってくることはありますよね。そんな時、その場でできる即効性のある対処法を知っていると、心強いです。

「テニスボール・ピンポイントリリース」

目的: 特に硬くなった筋肉のトリガーポイントを直接刺激し、血流を促進する。

やり方:

1. テニスボールを一つ用意します。

2. 肩甲骨の内側や、首の付け根など、特に「ここが硬い」「痛い」と感じる部分を探します。

3. その部分にテニスボールを当て、壁と自分の身体で挟むようにして立ちます。あるいは、仰向けに寝て、床と自分の身体で挟みます。

4. テニスボールが当たっている部分に、自分の体重をかけてゆっくりと圧をかけます。少し痛気持ちいい程度の圧で、じわ~っと30秒~1分程度キープします。

5. 圧をかけたまま、ゆっくりと身体を少しだけ動かしてみる(例:腕を軽く動かす、首を左右に傾ける)と、さらに効果的です。

私h猫背対策としておすすめしてい流部分は・・・

巻き方予防につながりますので。

立つ姿勢を維持できるように足うらを緩めています。

なぜ効く?(解剖学・生理学): テニスボールで直接トリガーポイント(筋肉の最も硬くなっている部分)を刺激することで、その部分の血流が改善され、筋肉の過緊張が緩和されます。これは、筋膜リリース(筋肉を包む膜の癒着を剥がす)の一種でもあり、即効性が期待できます。

⚠️: 骨の上や神経が通っている場所(首の真ん中など)に直接当てないようにしましょう。激しい痛みを感じる場合は中止してください。

# 最後に:あなたの「こりゼロ」の未来は、ここから始まる!

ここまで、本当にありがとうございます。この長い記事を

最後まで読んでくださったあなたは、

もう「肩こりを何とかしたい!」という本気度が、他の人とは全く違います。

今回ご紹介した内容は、単なる対症療法ではなく、あなたの身体が本来持っている

「自己回復力」と「正しい姿勢を保つ力」

を引き出すための、根本的なメソッドです。

最初は戸惑うことや、続けるのが難しいと感じることもあるかもしれません。

でも、安心してください。

私も、そしてこのブログを読んでくださっている多くの仲間も、

皆さんの「こりゼロ」への挑戦を応援しています。

大切なのは、完璧を目指すことではありません。

「できることから、少しずつ、継続すること」です。

今日から、この特別なメソッドをあなたの生活に取り入れ、

痛みに悩まされない、軽やかで自由な毎日を手に入れましょう。

あなたの身体は、継続すれば変わります。

こんかい無料開放公開させていただきます。

今回もスキ!!のクリックをお願いします。

執筆の励みになりますので、よろしくお願いいたします。

今回もありがとうございました!!!

【おうち運動】理学療法士 喜界やくし

コメント